建築確認申請等代行・代願の各種メニュー

各種申請を強力にサポート致します

当社は、木造住宅の確認申請をメインに、各種申請業務をサポートさせていただく代願事務所です。

建築確認申請をはじめ、住宅建設に伴う、さまざまな申請作業と作図業務を行わせていただいております。

周設計は「代願一括サポート」が出来る事務所です。

各種申請書の作成から、他申請の作成(※建築地による)、作図、審査機関・行政との対応までを全て行い、ご依頼いただく御社の「外部設計部」としてサポートさせていただいております。

以前より、基準法レベル以上の耐震等級や、省エネ等級を取得する住宅が増え、それらの申請にも対応できる高度な技術・計算力を習得してまいりました。

今回の2025年建築基準法の大改正では、構造に関する事項・省エネ適合性判定等の検討も必要となりました。

是非、周設計の「代願一括サポート」をご検討ください。

住宅に限らず、中大規模の案件も随時、お請けさせていただいております。

申請関連業務もサポート

- 申請書類作成・・・確認申請書の作成、および各種申請書の作成

- 計算書作成・・・上記申請に必要な計算書の作成(構造計算、および省エネ計算等)

- 作図・・・確認申請に必要な図面の作成(CAD納品可)確認申請以外の各申請に必要な追加図面も作成可能

- 審査機関の質疑対応

- 行政等への調査

- 現場確認

申請書作成から必要な計算書や図面の作成まで弊社にて一括で行いますので、建築確認済証や認定証・合格証が、よりスピーディに短期間で取得可能です。

年間1,000棟以上の代願サポート実績

これまで工務店・ビルダー・設計事務所・ハウスメーカーといった数多くの企業様と年間1,000棟以上の代願サポート及び設計をおこなってまいりました。

こんな方におすすめです

- スタッフが少なく、人材不足にお困りの方

- 社内の設計士が不足してお困りの方

年間1,000棟以上の代願サポート実績から得たノウハウで

御社を徹底サポートいたします。

よくある質問はこちら

周設計が一括サポート致しますので、確認申請に付随する構造検討や省エネ適判等、全てお任せいただけます。

木造だけでなく、RC造・S造も対応いたします。

一括サポートも可能ですので、申請業務から、構造計算業務、省エネ計算業務もお請けさせていただきます。

基本設計段階からのご依頼であれば、大きなプラン変更も少なく、柔軟な対応が可能です。

料金表はお作りしておりません。

物件毎に図面・仕様書等を確認させていただき、個別お見積りとさせていただきますので、下記お問合せフォームよりご連絡ください。

建築確認申請等はWeb申請が可能な審査機関を利用し、対応することが可能です。

ただし、役所調査・役所への提出受取・現場確認・現場検査等、一部対応できかねる可能性もございます。

※2025年基準法改正により、住宅であっても確認申請時に構造・省エネの検討が必要となりました。

建築確認申請と他申請の一体申請を推奨いたします。

ご不明な点がありましたらお気軽にお問合せください。

周設計のサポート業務一覧

クリックで項目に飛びます

住宅性能評価申請

周設計のサービス

設計住宅性能評価を取得するための申請書類の作成・作図、申請業務までをサポート致します。

性能評価の項目ごとの取得等級などについてのご相談も対応いたします。

設計住宅性能評価とは

住宅性能評価とは、消費者が良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するために作られた「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づいた表示制度上の評価となります。

日本住宅性能表示基準には、10分野あり、そのうちの4分野が必須となっています。

住宅の外見や間取り図からでは判断しにくい項目が10分野挙げられています。

| 日本住宅性能表示基準の10分野 | |

| 構造の安定必須 | 火災時の安全 |

| 劣化の軽減必須 | 維持管理・更新への配慮必須 |

| 温熱環境・エネルギー消費量必須 | 空気環境 |

| 光・視環境 | 音環境 |

| 高齢者等への配慮 | 防犯に関すること |

必須4分野については、必須を付けました。

以上の内容をまとめた書類を第三者機関へ提出し、評価書を交付してもらうことになります。

日本住宅性能表示基準の10分野

1、構造の安定(必須)

住宅は、地震、暴風、積雪などの様々な力の影響を受けます。

これらの力の影響が大きくなると、次第に傷を受けたり、最後には壊れたりして、財産としての価値を失ったり、居住者の生命が脅かされたりすることがあります。

この項目では、柱や梁、主要な壁、基礎などの構造躯体の強さを評価したり、構造躯体の強さを十分に発揮するための前提となる基礎や地盤に関する情報を表示します。

2、火災時の安全

現在の住宅は、火災が発生した時の安全を確保するための様々な対策が施されています。

この項目では、住宅内や近隣の住宅などで火災が発生した際に、「人命や身体が守られること」、「財産が守られること」という2つの大きな目標で捉え、「安全な避難を確保するための対策」と「延焼を防止するための対策」を取り上げ、関連する7つの事項について表示します。

3、劣化の軽減(必須)

住宅に使われている材料は、時間が経過するにつれて、水分や大気中の汚染物質などの影響を受けて、腐ったりさびたりして、劣化します。

その結果、住宅をそのまま継続して使用することが困難となって、建替えなどが必要となることがあります。

この項目では、比較的耐用期間が長い部位のうち構造躯体に着目して、住宅に使用される材料の劣化の進行を遅らせるための対策がどの程度講じられているか等を表示します。

4、維持管理・更新への配慮(必須)

給排水管やガス管は、内外装などで隠されてしまうことが多いため、漏水などの事故が発生した場合の点検や補修が困難となるなど日常の維持管理に支障をきたすことがあります。

この項目では、比較的耐用期間が短い部位のうち給排水管・給湯管及びガス管に着目して、点検や清掃、補修のしやすさを評価 しています。

また、共同住宅等については、新しい排水管に更新する工事のしやすさも評価します。

5、温熱環境・エネルギー消費量(必須)

住宅室内で冬期に暖かく夏期に涼しく過ごすためには室内の温度を適切に制御することが重要であり、住宅の構造躯体の断熱措置などに十分な工夫を講じることが必要です。

この項目では、新築時点から対策を講じておくことが特に重要と考えられる建物の「外皮(外壁、窓など)の断熱等性能」と設備(暖冷房等)の性能を総合的に評価した「一次エネルギー消費量」の2つを表示します。

6、空気環境

住宅室内の空気には、ほこり、水蒸気、二酸化炭素のほか、多様な化学物質が含まれています。

これら化学物質の中には、空気中の含有量がわずかであっても、人が刺激を感じるものや、さらに健康への影響があると指摘されているものがあります。

この項目では、住宅室内の水蒸気や代表的な化学物質の濃度を低減するための対策がどの程度講じられているかを取り上げ、基本的な対策と換気方法等を評価して表示します。

7、光・視環境

室内での作業に必要な明るさを、視覚に大きな負担をかけないように確保することは、住宅の計画上重要な課題です。

また、住宅の窓などの開口部には、日照、採光、通風といった物理的効果に加えて、眺望、開放感、やすらぎの享受といった心理的なものがあるといわれます。

この項目では、こうした開口部の効果に着目し、特に居室の開口部の面積と位置についての配慮を評価して表示します。

8、音環境

騒音が室内に聞こえやすいと不快に感じるものです。特に、共同住宅では、上の階の子どもの走り回る音や食器などが落下する音や、隣の住戸からの人の話し声なども気になるものです。

この項目では、共同住宅の床・壁の遮音性や、住宅の外壁に設ける窓の遮音性を高める対策を評価して表示します。

9、高齢者等への配慮

年をとったり怪我をしたりすると、移動などが負担に感じられたり、転倒など思わぬ事故に遭ったりすることがあります。

また、車いすを使用したり、介助者の助力を得たりするときに、必要なスペースが確保されていないと、不都合となる場合もあります。

この項目では、高齢者等に配慮した建物であるかを「移動時の安全性の確保」、「介助のしやすさ」の程度を評価の対象として、等級により表示します。

10、防犯

近年、住宅への侵入盗犯罪が多く発生しており、住宅の防犯性に対して関心が高まっています。

住宅の防犯性を向上させるには、「監視性の確保」、「領域性の強化」、「接近の制御」、「被害対象の強化」という4つの原則を守ることが有効であるとされています。

この項目では、これら4つの原則のうち、「被害対象の強化」に着目して、住宅の開口部における侵入防止対策を表示します。

建設住宅性能評価とは

建設住宅性能評価(建設評価)とは、 設計住宅性能評価(設計評価)を受けた住宅の性能が、 建設段階において確実に達成されているか否かを、 現場検査にて確認するものです。

建設住宅性能評価については、書類提出サポートを行います。

現場検査立会については別途ご相談ください。

住宅性能評価を取得するメリット

良質な住宅であることを明確にすることはもちろんですが、その他にも地震保険料の優遇や住宅ローンの金利優遇などが受けられます。

申請に必要な書類

申請に必要な書類は、複数ございます。詳細はお問い合わせください。

ご不明な点は何でもお気軽にご相談ください!

長期優良住宅申請

周設計のサービス

長期優良住宅の認定を受けるための申請書類の作成・作図、申請業務までをサポート致します。

長期優良住宅に適合させるための相談も対応いたします。

認定を受けるためには、認定基準を満たす住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、着工前に所管行政庁に申請しなければなりません。

長期優良住宅とは

長期優良住宅とは「長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅」のことです。

認定の基準は9つあります。住宅性能評価の基準が元になっています。

【参考】長期優良住宅認定制度の概要について(PDFファイル)

認定基準 (一戸建ての住宅の場合)

- 劣化対策(劣化対策等級(構造躯体等)等級3 かつ 構造の種類に応じた基準)

- 耐震性

・耐震等級(倒壊等防止)等級2(2階以下の木造住宅で壁量基準により耐震等級に係る適合判定を行う場合、等級3)

(2025年4月の改正後からは等級2でも取得可能になります。)

・耐震等級(倒壊等防止)等級1かつ安全限界時の層間変形を1/100(木造の場合1/40)以下

・品確法に定める免震構造物 - 維持管理・更新の容易性(内装や設備について清掃・点検・補修・更新が容易にできるようにする)

・維持管理対策等級(専用配管)等級3 - 可変性(ライフスタイルの変化に対応できるようにする)

- バリアフリー性(将来のバリアフリー改修にできるようにする)

- 省エネルギー性(必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されている(断熱性能等級5以上 かつ 一次エネルギー消費量等級6以上))

- 居住環境(街並みに調和した居住環境にすること)

- 住戸面積(良好な居住水準を確保する意味で、戸建住宅75m²以上(※)、40m²以上の住戸面積を確保すること)

※1つの階は40m²以上階段部分を除く。所管行政庁が別に定める場合は、その面積要件を満たす必要がある。共同住宅では40m²以上が必要。 - 維持保全計画(点検・補修などに関する計画を策定すること)

.png)

長期優良住宅認定制度の概要について(PDFファイル ダウンロード)から抜粋

共同住宅・既存住宅は別途ご相談ください。

長期優良住宅の認定を受けるメリット

様々な税制上の優遇措置が存在します。

認定長期優良住宅の税制上の優遇措置

一般住宅と長期優良住宅の比較表

| 項目 | 一般住宅の場合 | 長期優良住宅の場合 | |

| 不動産取得税 | 新築住宅 | (固定資産税評価額-1200万円)×3% | (固定資産税評価額-1300万円)×3% |

| 登録免許税 | 所有権保存登記 | 評価額×0.15% | 戸建:評価額×0.1% |

| 所有権移転登記 | 評価額×0.3% | 戸建:評価額×0.2% | |

| 固定資産税 | 新築住宅 | 戸建:新築から3年間、税額が1/2に | 戸建:新築から5年間、税額が1/2に |

| 所得税 | 住宅ローン減税 (住宅ローンを組んで住宅を購入した場合) |

控除率0.7%(控除対象借入限度額3,000万円) | 控除率0.7%(控除対象借入限度額4,500万円)※2024年12月31日までに入居した場合 子育て世帯または若者夫婦世帯の場合は5,000万円 ※ 住宅ローン減税と投資型減税は、いずれかの選択適用(併用は不可) |

| 投資型減税 (自己資金で住宅を取得した場合) |

ー | 標準的な性能強化費用相当額(45,300円×床面積(m²)× 10%)の10%をその年の所得税から控除(ただし、650万円が上限)※2025年12月31日までに入居した場合 | |

| 住宅ローン | フラット35 | ー | フラット維持保全型、フラット35S(Aプラン) フラット50が利用可能 ※それぞれ、別途審査が必要になります |

| 地震保険料の割引 | 耐震等級割引(割引率) 免震建物割引(割引率) |

ー | 耐震等級2 : 30% 耐震等級3 : 50% 免震建物 : 50% |

申請に必要な書類

申請に必要な書類は、複数ございます。詳細はお問い合わせください。

ご不明な点は何でもお気軽にご相談ください!

低炭素住宅申請

周設計のサービス

低炭素建築物(住宅)と認定を受けるための申請書類の作成・作図、申請業務までをサポート致します。

具体的には、必須項目3つと選択項目9つのうち1項目以上を講じていることを証明する書類を作成いたします。

低炭素住宅に適合させるための相談も対応いたします。

低炭素住宅とは

ココに注意

低炭素住宅の認定が受けられる建物は、用途地域が設定されている地域(非線引きも可)に建築される建物に限定されています。

都市の低炭素化を促進するため、低炭素化を実現している建物については、エコまち法(都市の低炭素化の促進に関する法律)に基づく低炭素建築物の認定制度による認定をうけることができます。

認定証の交付を受けると低炭素建築物(住宅)となります。

認定されるためには、必須項目が3つあり、省エネルギー法を基準としています。

認定必須項目

- 外皮性能(UA値及びηAC値)が誘導基準に適合すること(住宅においては、強化外皮基準)

- 一次エネルギー消費量が20%以上削減していること

- 再生可能エネルギー利用設備が設けられていること(省エネ量+創エネ量(再生エネルギー)の合計が基準一次エネルギーの50%以上であること)

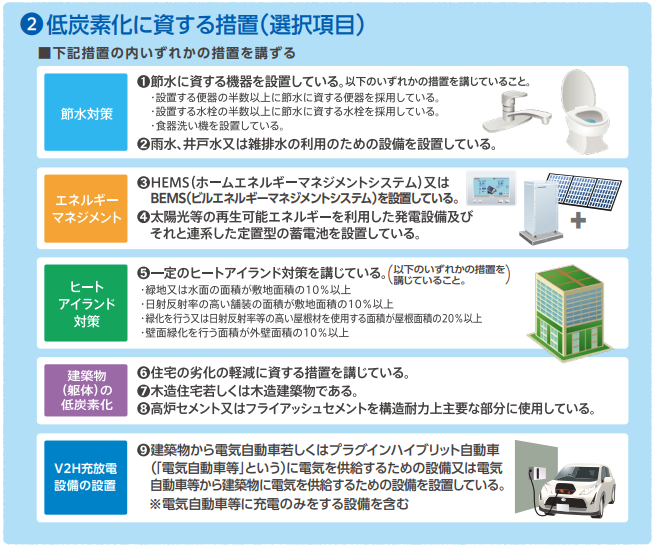

認定選択項目(1項目以上を計画)

かつ、以下の選択項目9つのうち1項目以上を計画することが必要となります。

- 節水型便器、節水型水栓、食器洗い機などの節水に資する機器を設置

- 雨水、井戸水または雑排水の利用

- HEMSまたはBEMSを設置

- 太陽光発電パネルや蓄電池の設置

- 敷地や屋根の緑化によるヒートアイランド対策

- 住宅の劣化の軽減に資する措置

- 木造住宅もしくは木造建築物

- 高炉セメントなどを構造体力上主要な部分に使用している

- V2H充放電設備の設置

エコまち法に基づく低炭素建築物の認定制度の概要(PDFファイル ダウンロード)より抜粋

詳細は国土交通省のパンフレット(令和4年10月版)をご参照ください。

→ 誘導基準の見直し(建築物省エネ法) 及び 低炭素建築物の認定基準の見直し(エコまち法)について

高度な省エネ性能を有する低炭素住宅の普及を促進するため、 一定の認定低炭素住宅の新築又は取得を行った場合、所得税、登録免許税が軽減されます。

また、既存の認定低炭素住宅を取得した場合、所得税が軽減されます(住宅ローン減税のみ)。

低炭素住宅の認定を受けるメリット

税制上の優遇措置が存在します。

≪ 適用期限 所得税(住宅ローン減税・投資型減税):令和7年12月31日までに入居した方が対象 ≫

≪ 適用期限 登録免許税 :令和9年3月31日までに入居した方が対象 ≫

低炭素住宅の税制上の優遇措置

一般住宅と低炭素住宅の比較表

保存登記が一般住宅では0.15%のところ0.1%に軽減され、移転登記が一般住宅では0.30%のところ0.1%に軽減されます。

| 項目 | 一般住宅の場合 | 低炭素住宅の場合 | |

| 登録免許税 | 所有権保存登記 | 評価額×0.15% | 戸建:評価額×0.1% |

| 所有権移転登記 | 評価額×0.3% | 戸建:評価額×0.1% | |

| 所得税 | 住宅ローン減税 (住宅ローンを組んで住宅を購入した場合) |

控除率0.7%(控除対象借入限度額4,000万円) | 控除率0.7%(控除対象借入限度額4,500万円)控除期間13年 ※子育て世帯等は5,000万円 ※ 住宅ローン減税と投資型減税は、いずれかの選択適用(併用は不可) |

| 投資型減税 (自己資金で住宅を取得した場合) |

ー | 標準的な性能強化費用相当額 (45,300円×床面積(m²)× 10%) をその年の所得税から控除 (上限:65万円) |

詳細は、国土交通省の認定低炭素住宅に関する特例措置をご覧ください。

申請に必要な書類

技術的審査

①技術的審査依頼書(国土交通大臣が登録した評価機関へ提出します)

※低炭素建築物の認定申請の際に、建築物が低炭素基準に適合しているかを確認するための技術的な審査を依頼する書類です。

具体的には、建築物の断熱性能、一次エネルギー消費量、環境配慮設備の内容などを審査するために使われます。

②認定申請書

③委任状

※第三者に認定申請を依頼する場合

④確認済証の写し

⑤添付書類(設計内容説明書・各種図面・計算書・その他)

参考:埼玉県のホームページ〇都市低炭素化促進法に基づく「低炭素建築物認定」について

ご不明な点は何でもお気軽にご相談ください!

BELS取得申請

住宅性能証明の申請

周設計のサービス

お施主様の希望する対象基準を次のいずれかより選択して頂き、審査後に取得することができます。

対象基準は、以下のいずれかになります。

≪旧基準≫

令和5年12/31までに確認取得

または、令和6年6/30までに建築された住宅

- 断熱等性能等級 4 以上

- 一次エネルギー消費量等級 4 以上

- 耐震等級 2 以上

≪新基準≫

令和8年12/31まで延長

- 断熱性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6以上

- 耐震等級2以上又は免震建築物

- 高齢者等配慮対策等級3以上

周設計が御社の仕様に応じて申請作業をサポートいたします。

周設計では、2016年・2017年・2018年ともに年500件以上の住宅性能証明の申請サポート業務を行わせて頂きました。

住宅性能証明とは

住宅性能証明は、購入する住宅が省エネ性や耐震性において「良質な住宅」として適合しているということを証明する制度です。

期限付きの申請です。年度により延長などの措置があります。詳しくは最新情報をご確認ください。

住宅性能証明を取得するメリット

住宅性能証明書があることで、住宅を購入する際の資金援助、いわゆる贈与税に関する非課税枠を増やすことが可能となります。

一般住宅の場合、500万円が贈与税非課税限度額となりますが、取得することで1,000万円迄が非課税限度額となります。

住宅性能証明の申請に必要な書類

<断熱性能等級・一次エネルギー消費量等級の取得希望>

□性能基準

外皮性能計算による UA 値・ηAC 値の検討(部位別仕様の設定をする外皮計算)をいたします。

必要書類

- 「案内図・求積図・配置図・平面図・立面図・矩計図」の CAD データ

- 「サッシ・勝手口・玄関戸」の商品名+断熱仕様+中空層 or ガス厚

- 「屋根・天井・外壁・その他の床・外気床・土間基礎(外気側・床下側)」の断熱材の商品名+厚み

- 外壁の耐力壁の商品名+厚み、通気層の厚み、床の構造用合板の厚みなど(矩計図にて判断)

<一次エネルギー消費量等級6以上>

断熱性能(UA 値やηAC 値)が未達成でも、一次エネルギー消費量等級が基準(BEI=1 以下)に達していれば適合となります。

<耐震等級2以上>

許容応力度計算による検討をいたします。(ホームズ君を使用)

必要書類

- 案内図・求積図・配置図・平面図・立面図・矩計図の CAD データ

- 地盤調査報告書、改良があれば改良検討書、金物のメーカー+商品名、耐力壁の商品名+厚み

先にプレカット図をいただければ合わせます。

<免振建築物・高齢者等配慮対策等級3以上>

上記をご希望の場合は、別途ご相談ください。

ご不明な点は何でもお気軽にご相談ください!

ZEH補助金申請

フラット35等適合証明

開発申請

子育てグリーン住宅支援事業の申請

子育てグリーン住宅支援事業とは

子育てグリーン住宅支援事業とは、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、新築住宅について、エネルギー価格などの物価高騰の影響を特に受けやすい子育て世帯などに対して「ZEH水準を大きく上回る省エネ住宅」の導入や、2030年度までの「新築住宅のZEH基準の水準の省エネルギー性能確保」の義務化に向けた裾野の広い支援を行うとともに、既存住宅について、省エネ改修等への支援を行う事業です。

子育てグリーン住宅の補助対象の住宅について

●令和6年11月22日以降に、新築は基礎工事より後の工程の工事、リフォームはリフォーム工事に着手したものに限ります。

●下記の1.に当てはまる住宅の新築(注文住宅・分譲住宅・賃貸住宅)で2.~5.に当てはまらないこと

1.住戸の床面積が50㎡以上240㎡以下

2.「土砂災害特別警戒区域」に立地する住宅

3.「災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域又は地すべり防止区域と重複する区域に限る)」に立地する住宅

4.「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域又は浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、3戸以上の開発又は1戸若しくは2戸で規模1000㎡超の開発によるもので、市町村長の勧告に従わなかった旨の公表に係る住宅

5.「市街化調整区域」かつ「土砂災害警戒区域又は浸水想定区域

(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想定高さ3m以上の区域に限る)」に該当する区域に立地する住宅

子育てグリーン住宅の補助額について

対象世帯と対象住宅により補助額が変わります。

子育て世帯等でない場合はGX志向型住宅のみ対象です。

※子育て世帯等とは「18歳未満の子を有する世帯(子育て世帯)」又は「夫婦のいずれかが39歳以下の世帯(若者夫婦世帯)」

1、すべての世帯 GX志向型住宅 160万円/戸

※GX志向型住宅とは以下の1~3に全て適合するものとなります。

- 断熱等性能等級「6以上」

- 再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量の削減率「35%以上」

- 再生可能エネルギーを含む一次エネルギー消費量の削減率「100%以上」

※上記の 3、再生可能エネルギーを含む一次エネルギー消費量の削減率「100%以上」について

- 寒冷地等に限っては75%以上(Nearly ZEH)も可

- 都市部狭小地等の場合に限っては再生可能エネルギー未導入(ZEH Oriented)も可

- 共同住宅は、別途階数ごとに設定

2、子育て世帯等で長期優良住宅で建替前住宅等の除却を行う場合 100万円/戸

(18歳未満の子を有する世帯又は夫婦のいずれかが39歳以下の世帯)

3、子育て世帯等で長期優良住宅で建替前住宅等の除却を行う場合以外 80万円/戸

4、ZEH水準住宅で建替前住宅等の除却を行う場合 60万円/戸

※ZEHとは断熱等性能等級「5以上」かつ再生可能エネルギーを除く一次エネルギー消費量の削減率「20%以上」に適合するもの

5、ZEH水準住宅で建替前住宅等の除却を行う場合以外 40万円/戸

申請に必要な書類

申請に必要な書類について情報が出ておりません。詳細については情報が出た後にお知らせいたします。

ご不明な点は何でもお気軽にご相談ください!